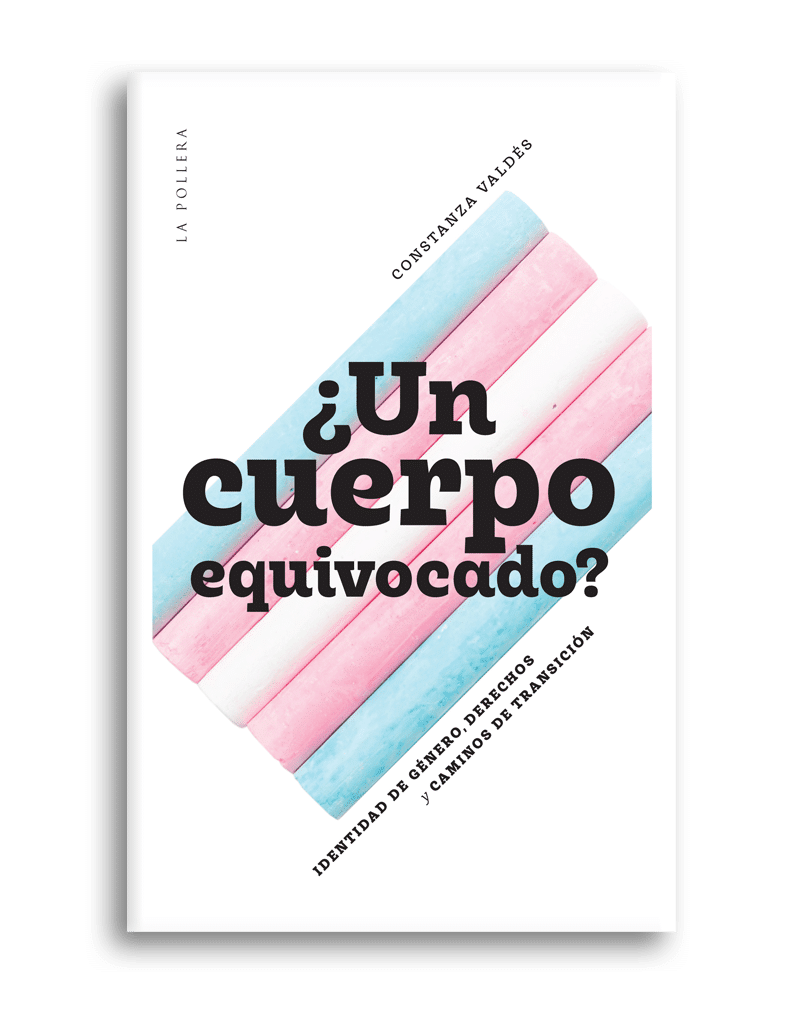

(Santiago de Chile, 5 de agosto de 2021).- Constanza Valdés, activista transfeminista, abogada y política publicó su primer libro “¿Un cuerpo equivocado?”, de la mano de la editorial La Pollera. Esta obra ensayística y testimonial narra parte de su transición y la lucha política de la que fue parte para lograr el reconocimiento legal de las identidades trans binarias en Chile, a través de la ley 21.120.

Valdés comenta “este libro se convierte en el primero en el país en explicar los aspectos principales, las ausencias y críticas, durante la tramitación de la ley de identidad de género, que además lo escribo como protagonista de esta lucha y de cómo se daban las discusiones. Es relevante recordar que también fue escrito por una mujer trans y eso tiene mucha importancia ya que muchas personas cisgénero son quienes terminan escribiendo sobre nuestras vidas o el impacto que tiene esta ley en nuestras vidas y que explican cómo debemos comportarnos en los espacios políticos, entonces, este libro busca ser una puerta no solo pedagógica para quienes inician en esta temática sino que además ojalá abra las puertas para que personas trans escriban y estén es espacios de decisiones políticas y en cargos de elección popular.”

Fragmento del libro

I

Todas las experiencias son únicas e irrepetibles

Por Constanza Valdés

Poco se ha escrito en Chile sobre la identidad de género, los derechos de las personas trans y la ley de identidad de género. El escaso material con el que contamos, además, ha sido elaborado en su mayoría por personas cisgénero, lo que no supone un problema en sí mismo, pero sí influye a la hora de analizar la falta de perspectiva integral: una vez más se terminan discutiendo los derechos de las personas trans sin las personas trans.

Las identidades y vivencias no solo permean los discursos políticos, sino también las investigaciones académicas y las tesis asociadas. Por lo general, los artículos y documentos sobre personas trans que son escritos únicamente por personas cisgénero tienden a asemejarse a estudios desde afuera (aquellos que centran su atención en el objeto de interés) y, cuando se les incluye en su elaboración, el panorama tampoco cambia mucho porque se les consulta por sus experiencias sin convertirlas en agentes activos de la producción de conocimiento.

Hoy escribo con la esperanza de poder combinar dos elementos: los aspectos jurídicos de la realidad de las personas trans y mi propia historia, ambos con sus evoluciones, transiciones y matices. Hablo aquí como parte de una población históricamente discriminada y excluida que quiere contar su propio relato, generar conocimiento respecto a sí misma y sus pares. Y a la vez: comparto mi pasión por el activismo y el rol que ha jugado mi profesión para poder cuestionar la legislación vigente y proponer cambios que nos permitan avanzar. Nuestras historias de vida siempre determinarán lo que escribimos —lo que investigamos y cuestionamos— y desconocerlo sería uno de los errores más profundos cuando nos corresponda dimensionar el tema.

Y es que a pesar de lo que los medios de comunicación y las películas nos hayan hecho creer, puedo decirles que ninguna transición es igual a otra: las experiencias no son equivalentes sino únicas e irrepetibles, aun cuando existan entre ellas elementos en común. Es importante tener esto en cuenta al escuchar testimonios de personas trans, e incluso al momento de leerlas y verlas, porque ninguna persona nace en un cuerpo equivocado y las historias en relación a él siempre serán diferentes.

Aclarado esto, yo nací el 10 de febrero de 1991 en Valparaíso, bajo el nombre de… (no, jamás se le pregunta su nombre de nacimiento a una persona trans). Mis papás se separaron unos años después, lo que generó diferencias familiares, distanciamiento con mi padre y una mudanza a la ciudad de Rancagua, donde me crié. Más allá de los chistes y las leyendas urbanas, Rancagua es conocida por explotar el cobre, conservar la figura del huaso chileno y venerar al rodeo como un deporte (maltrato animal) constitutivo de nuestra idiosincrasia. Es decir, es una ciudad de naturaleza conservadora, con mucho arraigo a las tradiciones y poca tolerancia a la diversidad en sus más variadas acepciones, lo que también se refuerza por su marcada religiosidad.

Aunque no recuerdo tanto mi infancia y juventud —y muchas veces me pregunto por qué—, sé que cuando pequeña me encantaba jugar con los niños y niñas que vivían en el sector, y mi mayor pasión era ver y jugar fútbol, herencia de mi abuelo y mi padre. Sí, así como hay niñas trans que cuando pequeñas juegan con muñecas, vestidos y maquillaje, hay otras que no pasamos por algo similar. Hacer la conexión entre los juegos y la identidad de la persona es un error conceptual que involucra también los roles y estereotipos de género, y por esto, cada vez que me entrevistan hago el siguiente hincapié: que durante mi infancia no haya jugado con muñecas ni mostrado diferencias respecto a mi corporalidad, no le quita validez a mi identidad de género ni tampoco a la de otras personas trans que pudiesen identificarse con mi relato.

De hecho, suelo intentar recordar si en mi infancia hubo alguna situación en la que transgrediera los roles de género y hasta el momento no ha aparecido ninguna. Solo recuerdo, sí, de que en mi época escolar no me gustaba cuando me llamaban por mi nombre en la lista: algo que se profundizó con los años y hoy tiene mucho sentido. Durante mucho tiempo pensé que la sensación extraña que me generaba mi nombre era irrelevante, pero en perspectiva entendí que eran sus implicancias lo que me incomodaba, tener que llevarlo conmigo y dejarlo repercutir en mi género y en mi vida.

Pasé por tres colegios en total y del primero solo recuerdo dos cosas: que no quería vacunarme (ahora agradezco muchísimo las vacunas) y que no era muy feliz (¿aunque qué persona trans es feliz en su época escolar?). Pero como en el primer colegio estuve más tiempo y quedaba al lado de mi casa, en mi memoria hay muchas más escenas y personas guardadas: gente querida, cercana y, algo muy importante, asistía a un curso mixto.

En esos años yo no sabía que era una niña trans. Quizás si hubiese indagado o alguien me hubiese hecho preguntas al respecto podría haberlo intuido, pero en los noventa la población y la infancia trans eran invisibles y había mucho desconocimiento y prejuicios sobre la orientación sexual de las personas (se asumía que todo el mundo era heterosexual y, en caso contrario, se atribuía un supuesto «deseo» de ser hombre si eras lesbiana y mujer si eras gay).

A mí siempre me gustaron las niñas, pero pocas veces fue algo recíproco. Me enamoré, regalé chocolates para los 14 de febrero y disfruté de las cursilerías mientras fui pequeña, y supongo que todo eso mitigó los comportamientos distintos o transgresores que pude haber tenido: mi orientación sexual, en este caso, se correspondía con lo que socialmente se esperaba de mí en vista del género asignado. No sé si durante ese tiempo fui feliz, pero no lo pasé tan mal como en los años venideros.

Cuando estaba por empezar quinto básico nos cambiamos de casa y entré a estudiar al colegio marista de la zona, a un curso que era solo de «hombres». Si tuviera que resumir mi experiencia lo haría en una palabra: horrible. La niña extrovertida que disfrutaba jugando y compartiendo con sus compañeros y compañeras, se vio expuesta a las exigencias de un colegio católico, homofóbico, transfóbico, lesbofóbico y elitista, que solo era un espacio seguro para los heterosexuales cisgénero de cierta clase social. Hasta hoy mantengo mi rencor hacia ese colegio y todos los malos ratos que pasé. Terminé allí por la mudanza, pero también porque mi madre comulgaba con las ideas políticas de la derecha más dura del país y consideró beneficioso que estudiara en un colegio con cierta ideología e historia. Uno de los días más felices de mi vida fue cuando egresé de cuarto medio. Recuerdo que apenas terminó la ceremonia me fui, me salté todas las actividades conmemorativas que seguían y, en un gesto de cierre, escuché la canción Freedom de Rage Against The Machine.

Mudarme a un barrio céntrico donde no conocía a nadie, tuvo una serie de consecuencias y produjo grandes cambios en mi vida: me alejé de las amistades que había forjado en mi antigua casa, salía a la calle solo si era necesario, empecé a pasar más tiempo sola y me quedaba horas viendo cosas en el computador. Poco a poco mi personalidad se volvió más introvertida, y la tristeza y la soledad me inundaron. El curso de hombres que me rodeaba era, en realidad, una jungla que se regía por la ley del más fuerte, donde el acoso escolar era diario y nadie hacía nada para prevenirlo. Los espacios patriarcales eran promovidos por el colegio en todo su esplendor, y en él predominaba la ausencia de perspectiva de género y de inclusión. (Sé que algunos pueden hacer la salvedad de que «eran otros tiempos», pero eso no exculpa la responsabilidad que tuvo y tiene el establecimiento).